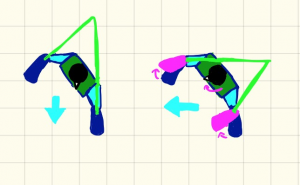

私が修行している某拳法の奥義というか重要な術理に,相手が気づかぬうちにいつの間にか体の方向を変えるというものがあると思う.今更かも知れないが,最近この凄さを再認識している.今日はこの術理について書いてみる. 当然のことであるが,構えと立ち方は体捌きと運歩法に密接に結びついており,この体捌きの術理も我が拳法独特のレの字立によっている.レの字立という立ち方は空手さんにもあると思うが,こちらは居合の袈裟斬りのときの脚と同じで斜めにした後ろ足のかかとの延長線上に前足が揃う.拳法のレの字立は左右の足の間隔が肩幅よりやや広いくらいに大きめにとる.この幅が重要だ.この幅のお陰で,ほとんど脚を動かすことなく,体重移動のみで体の方向を変えられるのだ(図1).足幅を充分とれば両足を結ぶ線は斜めになり,長方形の対角線とみなすことができる.長方形の正面とみなす方向は対角線に対して2面とれるので,足の位置をほぼ変えずして90度の方向転換ができるという事になる.すなわち,左前中段構から前足(左足)に体重を移しながらつま先と頭の向きを時計回りに回転すると,元の方向に対し直角の方向の右前中段構になる.これは足を殆ど動かさずに素早く,相手が気がつかないうちに自然に体の向きを変えたことになる.相手に意識させないと言うことが武道では大変重要なのだ.これを上手く使えば,例えば相手の上段突を外受しながら相手の横に回り込んで突く,と言った動作がコンパクトに行えるわけである(図2).

実際の写真をみると,左前レの字立0度の方向→開足立45度の方向→右前レの字立90度の方向へと僅かな動きで連続的に方向転換できることが確認できる(図3).実際は歩幅の微調整が必要だが,この写真ではわかりやすいように敢えて足の位置は全く動かさず僅かにつま先の向きを変えているのみである.但し,写真は魚眼レンズで撮影しているので場所により角度が歪んでいるのに注意.

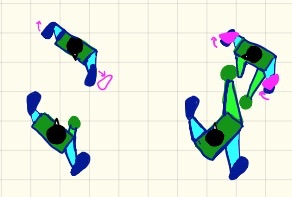

例えば,外受段突などはこれを意識すると有効な場合もあろう.段突を行う状況では,大きくゆっくりした動きではなく,無駄な動きをそぎ落としたコンパクトな速い動きが要求される.外受にレの字立の体捌きを併用して受ければ,攻撃を受けた時の衝撃も緩和でき,更に斜めに方向を変えた視点から相手の隙を見出すことになり,合理的である(図4,5).

外受けするとき前足は僅かに外に出すが,これを千鳥入身を意識して大きく動きすぎると体を外に向けすぎてしまい,突の方向がおかしな方向になってしまう.この形では力が入らず反撃の突きはほぼ無効である.体を相手の方へ向けなおして腰を捻れば突きは有効になるが,その一動作で遅くなってしまう.

逆に,外受の受け流しを意識しすぎると後ろ足を引いて半転身のような動きになる場合があるが,これも動作が大きすぎて遅くなるので良くない(図7).また,これだけ動くとその準備動作に相手も反応し,事前に察知して突きの軌道を変えてくる恐れがある.

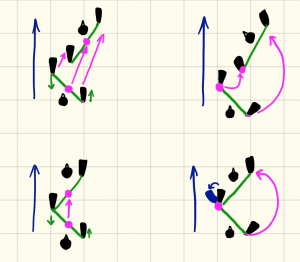

このように,レの字立を意識して有効に使うと自然な体捌きになるのだが,それは当然で,立ち方の上に運歩法が成り立ち,運歩法の上に法形が成り立っているのである.例えば前進の時の運歩法も,足を真っ直ぐにする居合系の動きと我が拳法の動きでは大きく異なる(図8).

図8の上段は斜めにかわしながら歩を進める場合である.図中緑の線は左右の両肩を結んだラインで,桃色の丸はそのラインの回転の中心を示している.つまり,居合系は(多分空手系統もそうだと思うが)正中線上に上体の回転中心があり,拳法の場合は前脚の付け根の上に回転中心があるような動きをする.居合の方がコンパクトで直線的に速く動けるが,拳法の方が自然に攻撃をかわしやすい.攻撃する場合,拳法では常に方向を変えて斜めから相手の正中線を取り直すことになる.

私は拳法の受けの原則は本来裏を受けることだと思っている.それは,運歩がこのように体を振りながら相手の外に出る動きを基本としているからである.千鳥の運歩は裏を受けやすい.

この運歩の上に成立している拳法の外から内へ受ける系統である内受は,かなり特徴的な受けだと思っている.他方,空手の受けは内受けも手刀受けも内から外へ払う系統であり,それ故に必然的に相手の表を受けることが多いようだ.正面から入り,内側から外へはじいてあいた正中線へ素早く加撃する豪壮な空手のイメージには,確かに直線的な運歩が似合うと思う.対して拳法の守主攻従の原則はこちらの正中線を常に外し,縫うように入って相手の斜め横から反撃する.こう言う動きには,正にレの字立と体の横端に上体の回転中心があるような捌き方がしっくりくると思う.

このように,立ち方と構え,運歩法はその流派の原則を定め,その原則に立脚するからこそ各流の技が有効に運用できる.当たり前のことではあるが,情報が多い昨今,これを忘れて隣の芝生を見て安易に動きを取り入れるような修行者も多い気がする.そのような人に限って,形は実戦では使えない,などと言ったりする.自身が自流派の術理を理解していないということを表明しているようなものである.師と自分が選んだ流派を信じて修行に専念すべきであろう.

-261x300.jpg)

-247x300.jpg)

2-199x300.jpg)