私の拳法の御師様の突は鋭い.パワー系でドカーン,と言う突きをだす訳でもなく,軽く突いても効くのである.御師様が法形を指導されるときに,掛かり役になることがあるが,そう言う時に水月(鳩尾)に軽くポン,と当てられるだけで,肺の空気がふしゅっと出てそれなり痛い.胴を附けている場合でも,何故か胴を通り越して突きが浸透してくるような印象がある.この御師様の突きを真似したいと思って,ひっそりと研究を続けていたのだ(笑).

御師様の口伝に拠れば,<拳法の突きは引きが肝心>,<突きは押し込むな>,<力は要らん,速さとキレや!>とのことであるので,この辺りがまず基本だ.引き手は当流でよく言われる要訣であるが,これは突き手を取られるのを警戒するのが主であろうと思われる.また,当流は一撃必殺より連攻撃による活人拳を宗とするのでその意味でも突き手がのんびりしていてはいけない.が,御師様は突きはキレとも言われて,ズドン,と突ききってしまうような突きより,ピッととまるような当て身をされる.これは,引き手の速さで言い表される要訣は,連攻の必要性による引き手の速さそのものだけでは無く,当流の突きの性格をも表現しているのかも知れない.ネットの武道の話題で,我が流派の突き蹴りを評して速く華麗だが軽くて威力が無いと言うのを見たことがある.確かに<飛燕の如くに速い突蹴>は我が流派のキャッチフレーズのようなものであるが,軽いわけではない.御師様の突き蹴りは速いだけでなく,軽く打ち出されても相手に鋭い衝撃を与えることができるのだ.

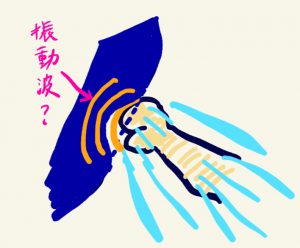

御師様は良く押し込むような突きをするなと仰るのだが,これは押し込んでも相手の身体が後ろに行くだけで,威力が無いという.弾くようにつけと言われたこともある.この辺りが多分,御師様の浸透する突きの要訣なのだ.御師様の突きは鋭く,浸透する.鋭いというのは衝撃の範囲が狭く,力が集中しているからそのように感じるのだろう.また,浸透するような印象は,直接的な衝撃だけでなく,何か体組織を伝わってくるような伝搬波のようなものが感じられるからだ.つまり,当て身を受けた場所に力が集中し,その力が深く伝搬するという事だと思う.力が集中するには,当て身を入れた相手の身体の表面の平面で拳がブレていない必要がある.また,押し込まずに体表の比較的浅いところに力を炸裂させるため,必要最小限の突き込みで停めて引き手に転ずるのだ.

これは,要するにごく短い時間に力を集中させるパルス状の突きを,軸線ぶらさずに局所的に打ち込むことで,相手の身体の極小さい範囲に突きのエネルギーを叩き込むという事だ.この衝撃によって突きが当たった極狭い範囲の体組織がへこむが,この凹み,体表面の位置の変化は伝搬波となって周辺・体組織深部へ伝わっていく.押し込んでしまうとこの振動を抑え込んでしまう.また,結果として身体全体が押し込まれて後ろに下がるだけで,突きで受けた衝撃力は小さく感じるのだ.押し込むという事は衝撃に使われない無駄な力を加えているのにすぎない.

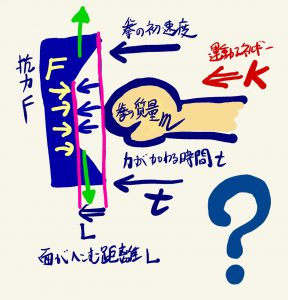

突きのインパクトの時間を短くすると打撃の衝撃が増すということを言って,これを力積で説明する例を見かけたことがある.衝突前の拳の運動量mv(質量m,初速度v)が保存されて,突いた相手の腹の抗力=拳の衝撃力Fと,拳から力を受けている時間tの積(力積)と等しくなる(-mv=Ft)から,力を加えている時間が短ければ衝撃力が大きくなると言うような説明をするのだが,勿論勘違いである.相手の特性の方が支配的で,腹にどれくらいのFが加わって腹がどのくらい変位するかは,腹の体組織の弾力と体幹を押さえる摩擦力とに依存する.柔らかければぶよぶよ凹んでつききるまでの時間が長く,かつ衝撃が少なくなるし(要するに脂肪がクッションになるというようなこと),堅ければ非道く凹まないで拳が直ぐに停まるが代わりに衝撃が大きい,と言うだけの話なのだ.つまり,力を受けている時間tの長さは,突いている方が制御する値ではない.制御したとすれば,そこに別の力(ブレーキ)がかかっているはずで,逆に衝撃を低下させるのだ.

つまり,突きの強さは拳の運動量で決まっているのであり,キレが良いからと要って鋭くなったり衝撃が強くなったりするような話では無いはずだ.むしろ,キレが良ければ拳を余計に押し込むことがなく,無駄なエネルギーを省くことができるという事に貢献するだろうし,無駄な力が入らないことは筋肉の力学抵抗を下げ,少ない力で拳の速度を上昇させることに貢献するだろう.従って,引き手もパワー絶頂の時に無理矢理引き戻すようなことをしてはいけない.突ききって拳の運動量が自ずから0になるのを待ってから筋肉の反動に合わせて引き戻すのが良いはずだ(とは言っても腕が伸びきってと言うことではない.伸びきらないうちに運動量が0になるように工夫する必要がある).実際御師様の教えは,突いたら自然に戻ってくるように引き手をしろというものだ.当て身に必要な衝撃を与えられるのに必要な,局所的な変動を体組織に与えられる必要十分な運動量を拳に与え,拳が相手に当たってこの運動量が自然に0になるのを待つ.それでエネルギーが100%相手に伝わる.無駄なパワーを載せて突き込むと,体組織の変動では無く体幹の移動(即ち相手が後ろに押し込まれる)にエネルギーが使われてしまい,無駄なのだ.勿論,体重が重くて身体が硬い相手ならば,変位しずらく,抗力が大きくなるので,ある程度打撃力に貢献してくれるかも知れないが,いずれにせよ非効率的である.それは,押し込むことで,振動波を押さえ込むことになるからだ.これがポイントの2点目である.

太鼓のようにピンと張った皮を叩くと,凹んだ太鼓の腹は反動で逆に膨らみ,この振動が繰り返されて音が響く.バチで腹を押さえ込んでしまうとこの振動が押さえ込まれて響かなくなってしまう.突き込まれた腹も,太鼓の腹ほどではないがこのような振動が起こるはずだが,これを押さえ込んでしまうと,体組織が振動することによるダメージも減り,衝撃の伝搬もおさえこまれることになる.

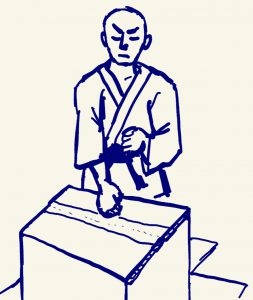

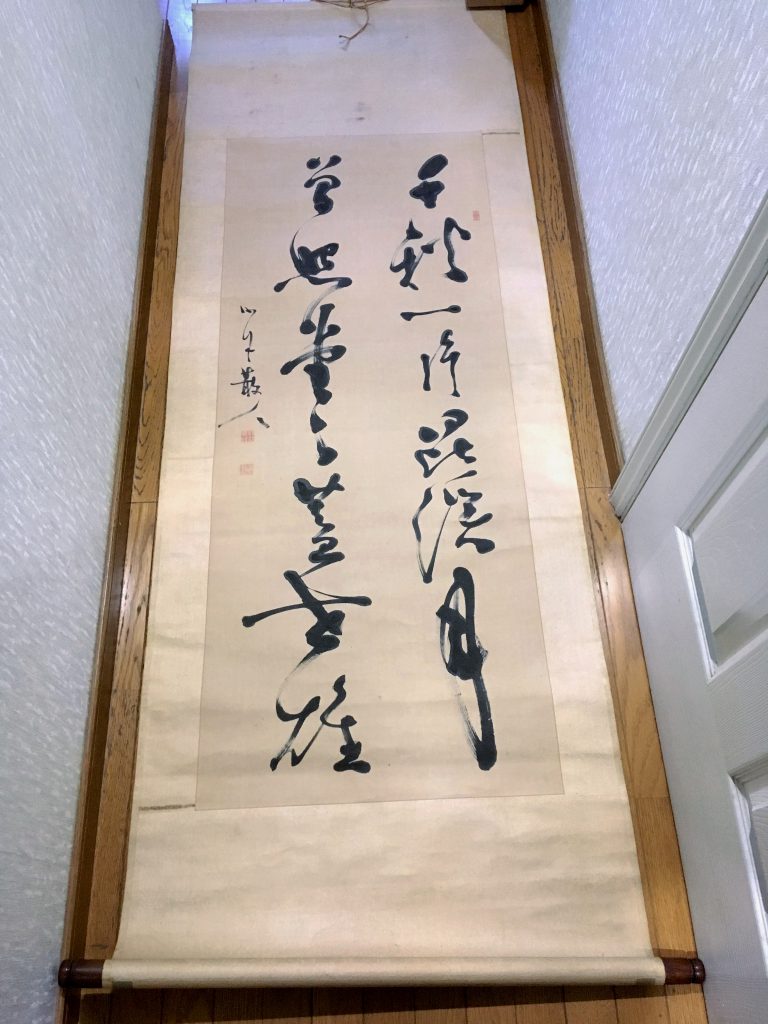

実際に私はこれを段ボール箱で試している.段ボール箱の底面は大抵左右から折り曲げた端を中央で合わせてガムテープなどで貼っている.この底面を突いて,段ボールになるべくダメージを与えずに,左右の段ボールの合わせ目に添ってテープを剪断するのである.失敗して突き込んでしまうと段ボール箱がぐしゃっと潰れたり,段ボールに拳の形の穴があいたりしてしまう.上手くいくと貼り合わせたテープのみピッと切れる.コツは矢張り引き手で,逆さに置いた段ボールの底面よりほんの少しの下の位置で突ききれるように拳をコントロールすると共に,突ききった瞬間引き手して,振動の邪魔をしないようにする.紙テープだと容易いが,ビニールテープだと強度があってなかなか難しい.

これは,丁度良い力の要れ加減とキレのある引き手を練習するには大変良いと思う.結果が目に見えるので面白いのだ.力の加減は,大ぶりにやるよりも中国拳法の寸勁のようなイメージで,力を抜いたストロークにインパクトの一瞬,すっと短い距離だけパワーを上乗せする感じが良いようだ.これは,鉄扉のような重い扉を開けるときに,手を扉に当てたままで一瞬腕の運動量を大きくする(押す速度を瞬間的に上げる)ような筋肉の使い方を練習すると良い.手だけで無く,自分の体重を預ける感じで,その自分の体幹の運動量を腕を通してどう扉に伝えるかを工夫する.この辺りはやってみないとなかなか分からない.

段ボールのテープが切れるならば,それは相手の腹にも同じような振動を伝えられているということである.実際,このやり方で胴を突いた方が,相手が感じる衝撃も大きいようである.ほんの一寸,1億分の一くらいだけ,御師様の技を盗めた気がしている.